理学療法学科「先生に聞いてみた」 中川先生

<所属・氏名>

保健医療学部

理学療法学科

教授

中川 博文(ナカガワヒロフミ)先生

<基本情報>

これまでの経歴を教えてください。

私はもともとものづくりが好きで、関東にある大学の工学部に進学し、エンジンの研究をしていました。その後、医学と工学を融合させた分野に興味を持ち、大学院では歯や骨など人体の構造に関する研究を行いました。博士号を取得後は、障害を持つ子どもたちの療育施設で新しいリハビリ技術の開発に携わり、大学教員としても活動を続けています。現在は豊橋創造大学の教授として、リハビリテーションと工学の視点を組み合わせた教育・研究を行っています。

工学部から医療につながるのは意外ですね。

もともとはものづくりが好きで工学系の大学に進学しました。とくに、エンジンが好きで効率の良い画期的なエンジンを開発してみたいと思ったのがその動機でした。でも大学で学んでいく中で、工学の技術が医療にも活かせると知ったのです。たとえば、光の性質を使って体の動きを測ったり、骨や足の力のかかり方を分析したりといった研究です。工学と医療は一見違う分野に見えますが、「人の役に立ちたい」という思いでつながっていきました。この発見が、今のリハビリの研究につながっています。

<教員・研究>

先生の専門研究分野を教えてください。

私の研究専門分野は「リハビリテーション工学」と「生体力学(バイオメカニクス)」です。リハビリテーション工学では、医療やリハビリの現場で使われる機器や技術の開発・改良を行います。生体力学では、人の体の動きや力のかかり方を物理の視点から分析します。特に、歩行や姿勢といった動作の中で足にかかる力を測定し、そのデータを使って身体の動きの仕組みを解明する研究に取り組んでいます

どういったところが面白い点ですか。

人が立つ、歩くといった何気ない動作の中に、実はまだ解明されていない不思議な仕組みがたくさんあります。足の裏にかかる圧力の分布を調べることで、バランスの取り方や脳の働きまで見えてくるのです。たとえば、目を閉じたときに人の重心が自然に変わる現象など、無意識の中で体が行っている調整の仕組みを明らかにするのはとても興味深いです。こうした研究が、転倒防止やリハビリの新しい方法につながるところにも面白さがあります。

学生に教えるうえで、気をつけていることはありますか?

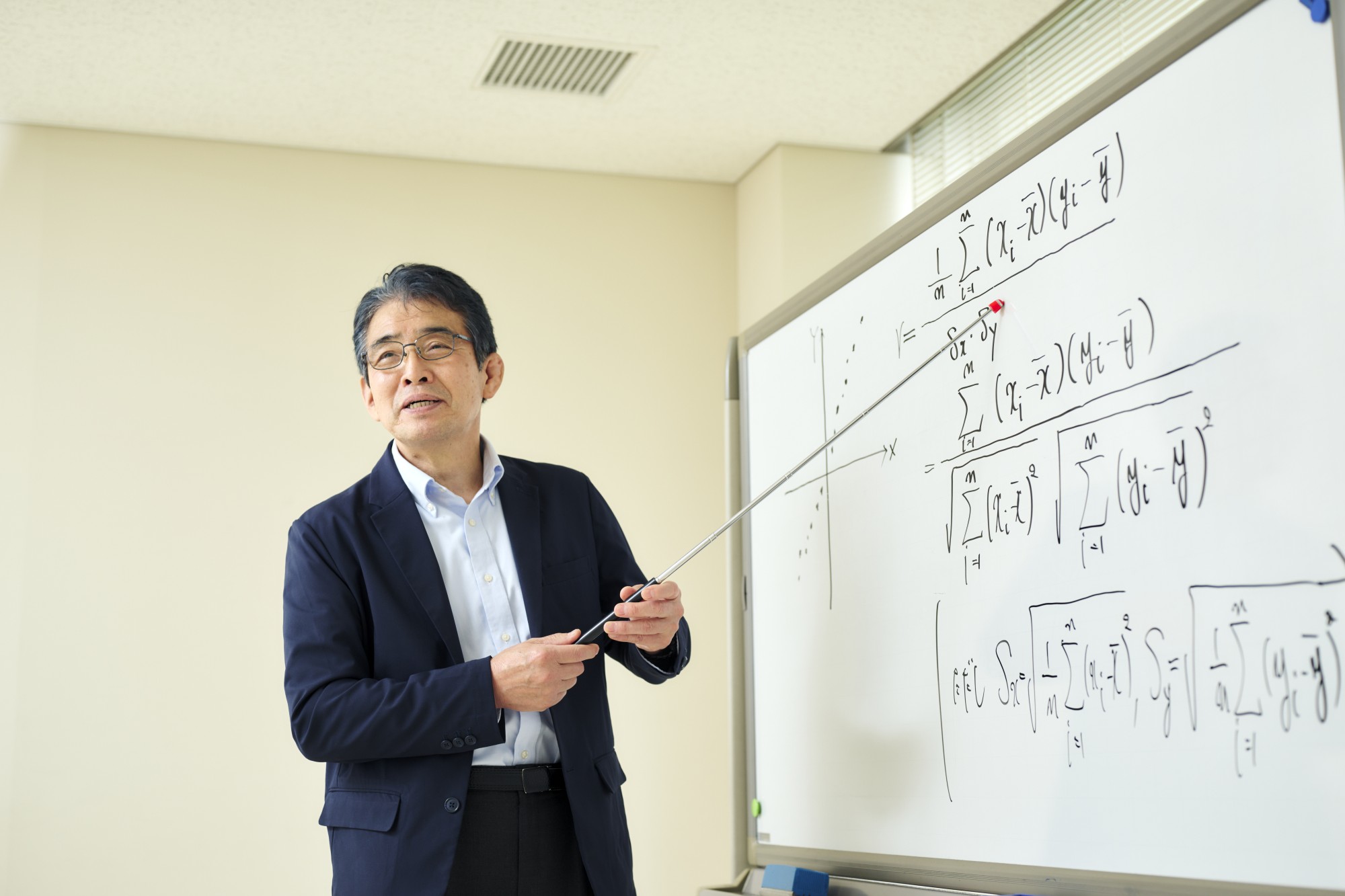

私は現在、「医療統計学」「リハビリテーション関連機器」「基礎ゼミナール」などの授業を担当しています。医療統計学では、患者さんのデータを正しく読み取るための知識を学びますが、数学が苦手な学生も多いため、難しい数式はなるべく使わず、図やグラフを活用して視覚的に理解しやすくしています。なるべくわかりやすい言葉や方法で伝えることを念頭に教えております。また、講義が単調にならないように、話のテンポや表現を工夫して、メリハリをつけながら進めています。学生の表情や反応を見て、必要があれば個別に声をかけてサポートするなど、一人ひとりがしっかり理解できるような授業を心がけています

先生が考える豊橋創造大学の良いところを教えてください。

豊橋創造大学は学生数が比較的少ない、いわゆる小規模な大学です。そのため、先生と学生の距離が近く、一人ひとりの顔がよく見える環境が整っています。学生が困ったときや悩みを抱えているときにも、教員同士がしっかり連携し、協力して対応できる体制があるのも魅力のひとつです。講義だけでなく、生活面や進路に関する相談にも親身になって応じられる環境があるので、「しっかりと見てもらえている」と実感できる大学だと思います。

先生ご自身は、どんな学生生活を過ごされましたか?

私は大学で4年間、大学院で8年間、あわせて12年間の学生生活を送りました。田舎から都会の大学に進学したことで、生活のすべてが新鮮で刺激的でした。全国から集まった仲間たちとの出会いや、多くの価値観に触れる日々は、勉強以外でも大きな学びになりました。実家が経済的に厳しかったため、学費と生活費をまかなうためにアルバイトもたくさん経験しました。勉強と両立させながら働くことで、責任感や時間の使い方も自然と身につきました。

特に印象に残っていることはなんですか?

特に心に残っているのは、航空学研究会というサークルで取り組んだホバークラフトの制作です。エンジンの調達から始まり、設計、部品集め、フレームの溶接作業まで、すべて学生たちで分担して完成を目指しました。学園祭では実際に人を乗せて浮かせることに成功し、大きな拍手をもらったときの感動は今でも忘れられません。その後、後輩たちが川での浮上実験にも成功したと聞き、自分たちの努力が次の世代につながったことも嬉しかったです。この経験を通して、ものづくりの楽しさや仲間と協力する大切さを強く実感しました。

理学療法士をめざす高校生にメッセージをお願いします。

病気やけがで思うように体が動かせない人に寄り添い、再び自分らしく生活できるようサポートするのが理学療法士の仕事です。スポーツ現場でのけが予防や体づくりの指導も行えるなど、活躍の場は広がっています。人の体の仕組みを深く学び、「なぜ動けないのか」「どうすれば動けるのか」を考えられるようになります。人の役に立ちたい、人と関わる仕事がしたいという気持ちがあれば、きっとやりがいのある道になるはずです。ぜひ挑戦してみてください。

研究者情報 中川 博文